ロック出身のぼくが、多ジャンル作曲で見つけた“本当のセンス”の話

「センスがないから作曲ができない」

「感覚で作っても曲が似てきてしまう」

作曲の悩みは多いよね。

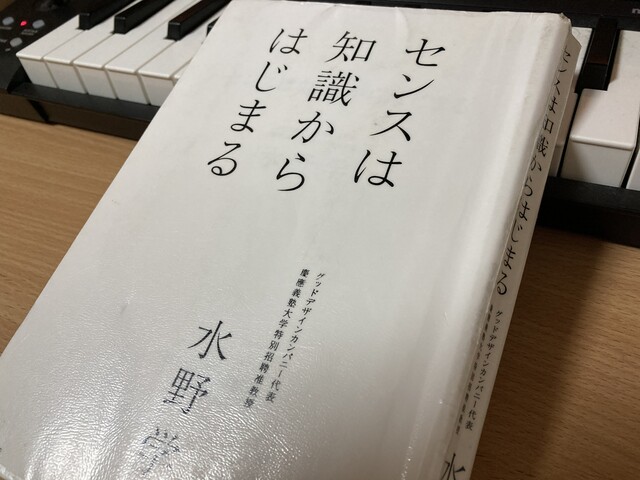

そんな悩みを抱えていたぼくが、水野学さんの『センスは知識からはじまる』を読み、まさに“自分が通ってきた道そのものだ”と驚きました。この記事ではロックしかやってこなかったぼくが、多ジャンルのBGMを作るなかで見つけた“センスの正体”について体験談として紹介します。それではいってみましょう!

ロックの知識だけで作れていた初期

ぼくのバックボーンは完全にロックです。

- 聴いてきたのもロック

- バンドで演奏してきたのもロック

- ギターで弾いてきたのもロック

- コードの感覚もロックの文法そのまま

だからBGM制作をはじめた頃も、自然とロックっぽい曲ばかりできました。

特に多かったのはボクの好きだったAmスタート、メロディは“ラ”から入る曲。

弾いた瞬間に

「あ、この感じは戦闘曲っぽい」

これは“感覚”ではなく、何十年も蓄積してきたロックの知識が無意識に判断していたんだとあとになって気づきました。なのではじめはこのスタートだけで作曲してました。

感覚だけで限界を感じた

そんな感覚だけで何十曲か作っていくうちに「似たような曲しか作れない」という壁にぶつかります。

頭のなかにストックしていたロックのフレーズが尽き、感覚だけで作ることの限界に気づきました。そこで取り入れたのが リファレンス曲。曲の“雰囲気”と“構成”を参考にしながら作るようにすると、一気に曲の幅が広がりました。

ただ、はじめはリファレンス曲と同じような曲になることがたびたびありました…

多ジャンルに挑戦 → 知識ストックがゼロだと何も作れない

ぼくは成長したかったので、ロックを抜けていろんなジャンルに挑戦しました。

- 8bit

- ホラー

- アンビエント

- Lo-Fi

- EDM

- 和風

- ピアノ

- ケルト

- オーケストラ風

しかし、最初の段階で痛感することになります。

ロック以外は“知識のストック”がゼロなので全く作れない。

たとえばEDM。

EDMを“作ろうと思って初めてちゃんと聴いた”レベルなので、以下の全部が分からない。

- キックの置き方

- ベースの動かし方

- ビルドアップの作法

- シンセの鳴らし方

- ドロップの作り方

つまり、

聴いてきた量が、そのまま作曲のクオリティに影響する。

この事実を思い知らされました。

センスとは知識量のこと

この体験は水野学さんの言葉と完全に一致します。

センス=知識の蓄積。

大量の良いインプットを持っている人が“センスのある人”に見えるだけ。

ぼくはロックだけインプットが多かったからロックだけ自然に作れた。逆に言えば、EDMの“センス”は自分になかっただけ。ではなくただ単に、EDMを聴いてこなかったから。

※この考えは水野学『センスは知識からはじまる』でも語られている内容で作曲にも驚くほど応用できます。

水野学さんは熊本県キャラクター「くまモン」企画発案、キャラクターデザインをされた方です。

ロックに戻るとき「前より成長している」理由

ぼくはジャンルを転々としつつ、必ずロックに戻ります。このサイクルが自分にとても合っていて、しかも戻ってくるたびにこう感じるんです。

「前より引き出しが増えてる」 と。

ま、ほんとは同じジャンルばかり作ってると飽きちゃうからなんすけどね…

ホラーの“音の間”、Lo-Fiの“余白”、アンビエントの“動かさない勇気”、EDMの“ビルドアップ”、ピアノ曲の“メロディ重視”……

これらの要素がロックに混ざることで以前よりも幅の広いロックが作れるようになっていく。これこそ多ジャンルに挑戦する本当の意味でした。

ぼくが他ジャンルを作るとき最初に研究するのは「リズム隊」

ロックバンドを長くやってきた経験から、ぼくはどのジャンルでもドラムとベースが最重要 だと考えています。

だから新しいジャンルに挑戦するときは必ずこうします。

- まずリズムのパターンを分析

- ベースラインのクセを研究

- どこで「跳ねる」か

- どこが「土台」なのか

- ノリの種類(打ち込み/生系)

これを理解すると、

そのジャンルの“芯”が掴める。音色や装飾は後からいくらでも変えられますがリズムだけはジャンルのアイデンティティそのものだからです。

まとめ:センスは感覚じゃない。あなたが聴いてきた音楽そのもの

水野学さんの言う「センス=知識」

これは音楽制作にも100%当てはまります。

- 聴いた量が、作れる曲の質になる

- 深く知っているジャンルほど、自然に手が動く

- 多ジャンルに挑戦するとロックにも戻ってくる

- リズム隊を理解すると、ジャンルの芯が掴める

ぼくの体験を通して少しでも「センスは生まれつきじゃないんだ」と感じてもらえたら嬉しいです。

今回書いた「センス=知識の蓄積」

という考え方は、じつは水野学さんの著書『センスは知識からはじまる』 に強く影響を受けています。この本で語られている内容は、グラフィックデザインや商品開発といった分野だけじゃなく、作曲やBGM制作にもそのまま応用できる と実感しました。

- インプットの量がアウトプットを決める

- “良いものを大量に知る” ことでセンスは磨かれる

- 感覚ではなく知識で判断できるようになる

- 技術に迷ったときの基準を持てる

ぼく自身、この本のおかげで“なぜロックは作れるのに他ジャンルは作れないのか?”という長年の疑問が一気に解けました。

この本はクリエイター全般におすすめできる実用書です。